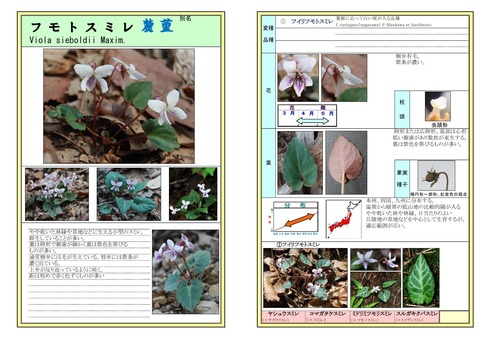

フモトスミレ

フモトスミレ

フモトスミレ/フイリフモトスミレ

もうそろそろ菫花の季節も終わりに成ります。載せていない写真もいくつかありますからしばらくは今年撮ったものからいろいろ載せていきます。

<学名:Viola sieboldii Maxim.>

フイリフモトスミレ(斑入り麓菫)

<学名:Viola sieboldii Maxim.

f. variegata (Nagas. ex F.Maek.) F.Maek. et T.Hashim. ex T.Shimizu>

<学名:Viola sieboldii Maxim.

f. variegata (Nagas. ex F.Maek.) F.Maek. et T.Hashim. ex T.Shimizu>

スミレ科 スミレ属 多年草

撮影日 2018.05.04: 群馬県(北部亜高山帯)斜面に群生

本州(太平洋側北限は岩手県奥州市、日本海側北限は山形県酒田市)

四国、九州に分布する。

温帯から暖帯の低山地の比較的陽が入るやや乾いた林や林縁、

日当たりのよい丘陵地の草地などを中心として生育するが、

2000m急の山や高原にも生育していて適応範囲が広い。

四国、九州に分布する。

温帯から暖帯の低山地の比較的陽が入るやや乾いた林や林縁、

日当たりのよい丘陵地の草地などを中心として生育するが、

2000m急の山や高原にも生育していて適応範囲が広い。

根茎は細くて短く、地上茎のないスミレで、高さ4~6cm

ぐらいの小型のすみれ。

撮影日 2018.04.17: 群馬県(南部、一秋の地元丘陵地)

葉は長さ1~3cm幅1~2㎝で卵形または広卵形、基部は心形、

低い鋸歯があり数枚が束生する。葉柄は2-5 cmと長い。

葉形は長くなることもあり、地域により変異がある。

低い鋸歯があり数枚が束生する。葉柄は2-5 cmと長い。

葉形は長くなることもあり、地域により変異がある。

撮影日 2018.05.04: 群馬県

表面はやや濃緑色で、普通光沢は無いがあるものもある。

しばしば葉脈に沿って白斑がありフイリフモトスミレと呼ばれる。

しばしば葉脈に沿って白斑がありフイリフモトスミレと呼ばれる。

撮影日 2018.04.28: 群馬県(南部、一秋の地元山地林縁)

葉裏は紫色を帯びる。

花期4~5月。高さ4~7cmの花柄を出し白色の花を付ける。

撮影日 2018.04.22: 群馬県(榛名山)

撮影日 2018.04.30: 群馬県(南西部長野県境山地林縁)

花は直径約1㎝、白色で唇弁の先は普通尖り、他の弁より

短くて幅が狭く、著しい紫条が入る。

短くて幅が狭く、著しい紫条が入る。

撮影日 2018.04.28: 群馬県

側弁の基部は有毛。上弁は反り返る。

距は短く長さは約2.5㎜で紫色を帯びる。萼片は広披針形。

和名は、山の麓などに生育することが多いことに由来する。

以下は "おまけ画像" (だいぶ前に撮ったものたぶん過去に載せているかも…)

葉裏 もう少し濃いものもあります。

柱頭 いわゆる虫頭形(カマキリの頭状)

果実

フモトスミレ 2017②

フモトスミレ(麓菫)

<学名:Viola sieboldii Maxim.>

スミレ科 スミレ属 多年草

ちょっと高い山の上で咲いていたものです。

撮影日 2017.5.20: 群馬県

葉は1~3㎝。卵形で基部は心形が普通だが変化がある。

暗緑色~濃緑色。裏は紫色を帯びていることが多い。

暗緑色~濃緑色。裏は紫色を帯びていることが多い。

花は1㎝前後。白色~淡紫色で変化が多い。

唇弁に赤紫色の筋が入り、小さめで先が尖っている。

上弁は反り返ることが多い。

唇弁に赤紫色の筋が入り、小さめで先が尖っている。

上弁は反り返ることが多い。

フモトスミレ ~2017~

フモトスミレ(麓菫)

<学名:Viola sieboldii Maxim.>

スミレ科 スミレ属 多年草

本州、四国、九州の比較的陽が入る林縁や二次林、

アカマツ林などに生育することが多く、2000m位の

亜高山でも見られる。

アカマツ林などに生育することが多く、2000m位の

亜高山でも見られる。

撮影日 2017.4.15: 群馬県

葉は長さ1~3㎝。卵形が普通だが先が尖るもの

もあり変化がある。基部は心形。暗緑色~濃緑色。

普通光沢は無いがあるものもある。裏は紫色を

帯びていることが多い。

もあり変化がある。基部は心形。暗緑色~濃緑色。

普通光沢は無いがあるものもある。裏は紫色を

帯びていることが多い。

葉の表面に白い斑が入ることもある。

(斑の入るものはフイリフモトスミレと呼ばれる。)

(斑の入るものはフイリフモトスミレと呼ばれる。)

花柄は暗紫色。花柄は葉より高く伸びる。

花は直径1㎝前後。白色~淡紫色で比較的

変化が多い。花弁の裏が紫色になる個体もある。

唇弁に赤紫色の筋が入り、小さめで先が尖っている。

上弁は反り返ることが多い。

変化が多い。花弁の裏が紫色になる個体もある。

唇弁に赤紫色の筋が入り、小さめで先が尖っている。

上弁は反り返ることが多い。

側弁の基部は有毛。距は短く太く丸く

花色より濃い紅紫色を帯びる。

花色より濃い紅紫色を帯びる。

和名の由来は、山麓でよく見かけることから麓菫となった。